慣用句としてのchord進行

目次

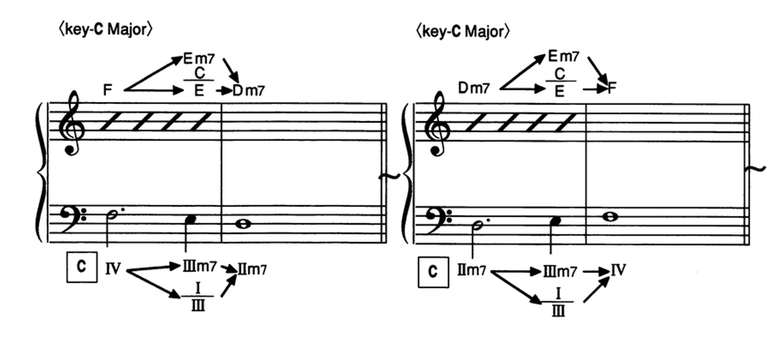

A)III7→ IV△7の進行

譜例の進行はMajor keyにおいてしばしば見られるが、理論的には平行短調であるA minorにおける V7→bVI△7が一時的に借用されて現われたと解釈できます。

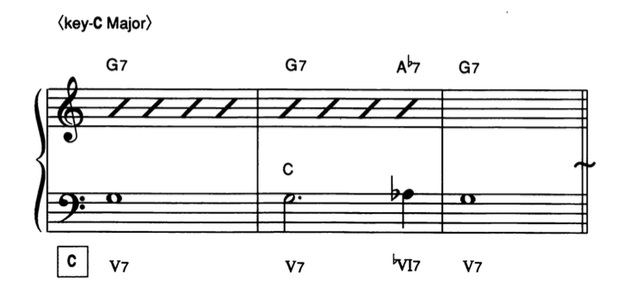

譜例1)

また、このときの平行短調においては、通常bVI△7はsub-dominant minor の代理とされますが、ここではTonic の代理として解釈するのが妥当となります。それにより、この進行をDeceptiv Cadence(偽終止)と考えることができ、従って譜例1の進行に於けるchord analyseにおいても、その考え方に準じて下記のごとく表示されます。

譜例2)

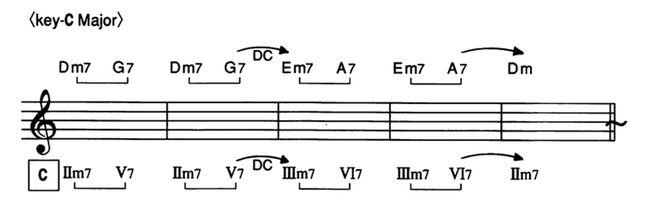

B)II-V の連続

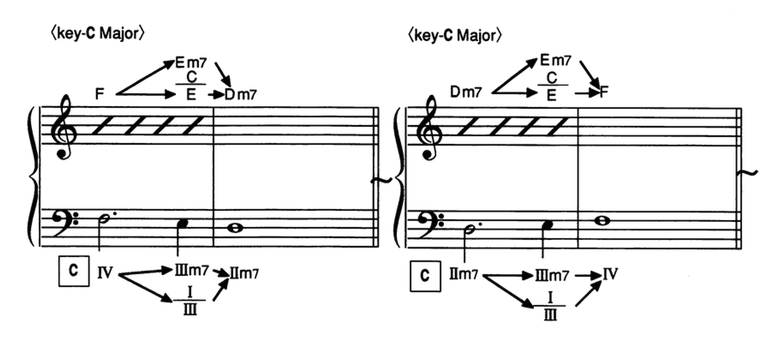

同一のDominant 7th chordが連続される時 Two-Fiveに分割して使用することが出来たが、そのTwo- Fiveが譜例のごとく繰返される場合chord analyseにおいては最後に現われたDominant 7th chordの Dominant motionのみを表示しそれ以外のDominant motion表示は省略されます。

因みに、この様に同じpattemがくり返される進行は Sequence(反復進行)と呼ばれます。

譜例)

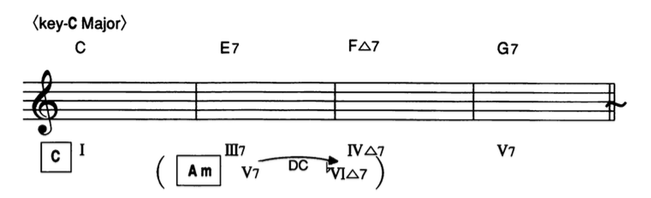

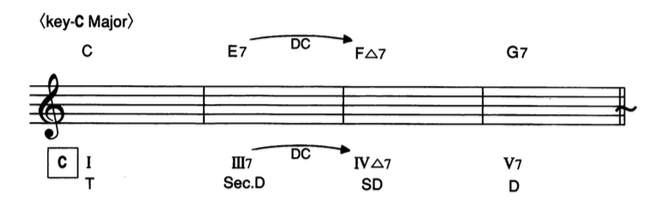

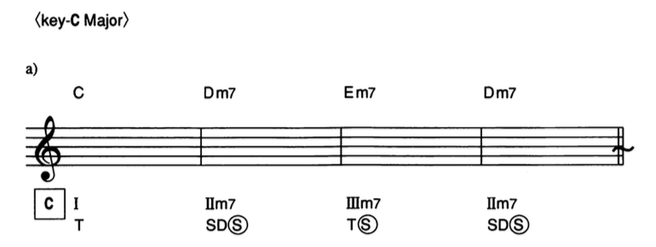

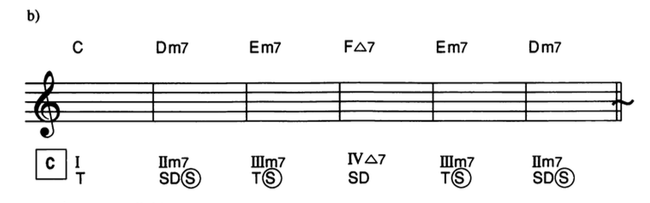

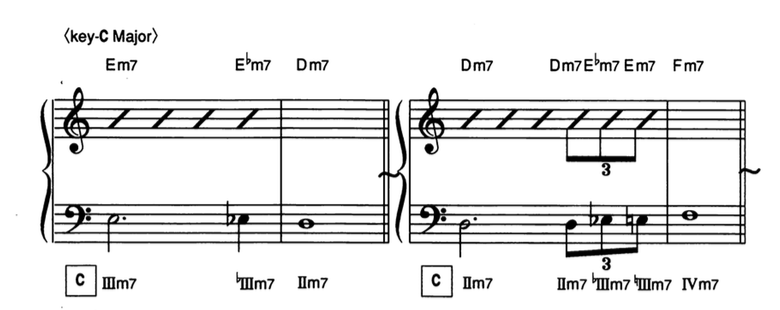

C)Diatonic Chord Pattern

Tonic chordの連続によって生じる単調さを回避する目的で、T-SD(SDm)のくり返しで用いられる。

順次進行するDiatonic chordによる慣用的進行はDiatonic chord-pattemと呼ばれ、その代表的なものとして下記の様な進行が挙げられる。

譜例)

D)I→ bVII△7の進行

MixolydianのModal chord patternの色彩が一時的に現われたものと解釈できます。また機能としては SDに属すると分類され、chordan aylseに際しては![]() と表示します。

と表示します。

譜例)

E)短3度以内で平行移動する進行

Rootが異なる同じtypeの二つのchordの間を、装飾的に半音階で連結する経過和音の進行です。

譜例)

F)半音上下で装飾的に用いられる刺繍和音の進行

同-chordが連続している場合に半音上下で装飾的に用いられる刺繍和音の進行です。