新しい色彩感覚の追求

目次

これまで機能的な chord progressionについて詳しく学んできましたが、主に20世紀の時代において、より新しい色彩感を追求する過程で様々な実験が行われました。

A)機能的な chord progressionの発展

機能的な chord progessionの原則を用いつつも、Blues及び Mode等の手法を一つの楽曲に於いて部分的に組み合わせて用いる事により、新しい可能性が追求されました。

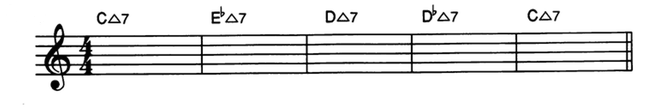

a)前半がMode後半が chord progressionの例。

譜例)

下記の二例はBass lineが典型的な Chord progressionで用いられる進行をとりつつ、しかもその和音はMajor 7th chordの連続という組合せになっています。この様な場合、Triad chordの連続では色彩感の変化に乏しくなります。

譜例)

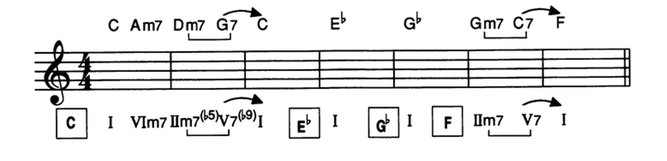

次の例はで開始された曲中にFrom To Tonic の部分転調と解釈される非機能的な小節が現れ<key-FMajor>に進行したもの。

譜例)

またこの和音進行C→Eb→Gbの様にBass Lineがより特殊な進行をする時には、和音としての結合力の強いTriad chordが用いられます。

譜例)

B)非機能的なChord Progression

Two-FiveやDominant motionの否定、Modalな考え方の導入、また新しく創作したscaleや感性による自由な音の選択等、機能的な進行を否定する事により更に新しい可能性が追求され得ます。 これらはchordの非機能的な進行として取扱われ、とくにanalyseは必要とされません。

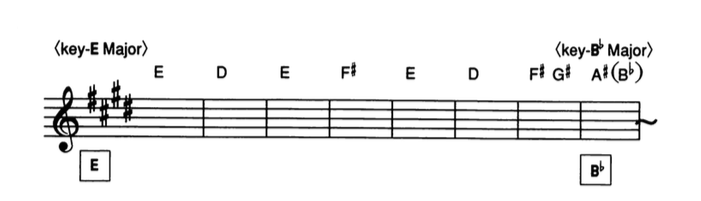

a) rootの進行が全音(M.2nd)、短3度(m.3rd)及び長3度(M.3rd)で、同じ Typeの chordが連続している例。

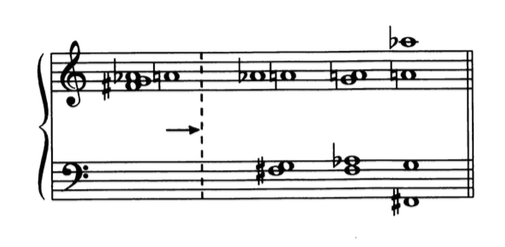

次の場合は From Tonic To Tonic を連続させた例とも解釈され、<key-E Major>から<key-Bb Major>への方向性はあるが、その過程での調性感は安定していない。

譜例)

b) Melodyをすべて7th音としたMajor 7th chordが連続している例。

譜例)

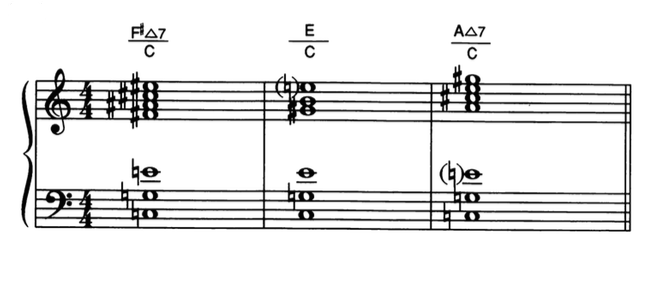

c) 二つの異なるchordを同時に用いる事を指定した分数chordの例。

譜例)

これまでに学んだ構成音の考え方では単一 chordとしてAnalyseする事は不可能です。

d) 半音階から構成された和音(Claster)とその展開された例。

譜例)

e) 半音で隣接する増4度から構成される和音とその展開された例。

譜例)

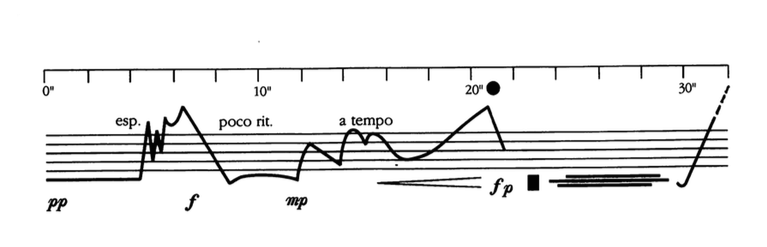

f) 視覚的なイメージを楽譜上に図形化した例。

譜例)

上記以外にもImprovisation Music等、新しい試みとして様々な例が考えられます。