Non- Diatonic Chordsの機能

目次

代理和音として使用する事のできるnon-diatonic chord は次の様に分類されますが、それらは基本的に調性の枠にとらわれる事はありません。

A) Tonic chord の代理和音

●Major keyのTonic chord は I △7(6)ですが、「Blues」においてTonic chord はBlue note scaleの使用によりI 7 として現われます。

この和音はBluesy 7th chord として分類され、今ここで取扱われているMajor key に於けるTonic chordの代理和音、IIIm7、VIm7等とは、そのchordの機能が根本的に異質のものです。 したがって I 7 chord はここではMajor key のTonic chord の代理和音としては分類していません。

B) Dominant chord の代理和音

⚫︎bII7、V7 chordと共通のTritoneを内含するchord

(Key- C or Cm)

C) Sub- Dominant Chord の代理和音

IV7

Major keyにおいて、本来 IV△7 chord であるはずの和音の M.7th 音が m.7th 音に 変化した時、IV7 chordとして現われる。この和音は Blues Feeling を加味する目 的で使用されると解釈出来ます。

(Key- C )

また「Blues」における Sub-dominant chordは Blue note scaleの使用により IV7 として現れます。この和音もまたBluesy 7th chord として分類されます。

minor key においてIV7 はmelodic minor scale chordsの sub- dominantの和音であり、Diatonic chordとしてすでに分類されています。

VII7

IV7 chord と共通のTritone を内包する chord.

(Key- C)

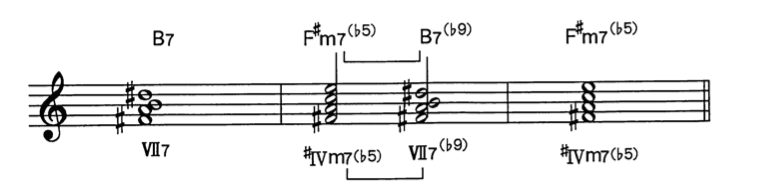

#IVm7(b5)

本来 VII7 chord のTwo-Fiveとして現れますが、そのまま独立して使用されたものと考えられます。

(Key- C)

minor keyにおいて #IVm7(b5) chord はSub-dominant chord の代理和音とは分類し難いです。

D) Sub- dominant minor chord の代理和音

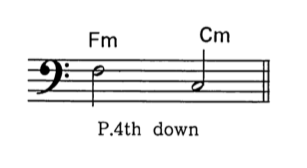

bII△7

IVm7 chordの変化和音として分類されます。

(Key- Cm)

またrootが半音進行する事によりsub -dominant Cadence を形成します。

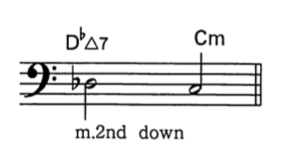

bVI7

bVI△7 chord の M.7th 音が m.7th 音に変化した時 bVI7 chord として現れます。 この和音もまたBlues Feeling を加味する目的で使用されると解釈出来ます。

(Key- Cm)

「Blues」においてこの和音もBluesy 7th chord として分類されます。

これらの和音もDiatonicの時と同様、借用和音として同主長調において多く使用されます。

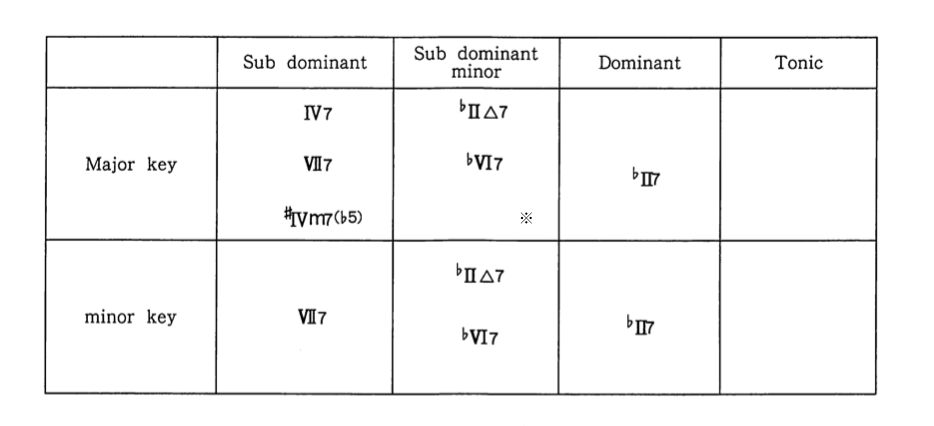

Non-Diatonicchordの機能表

※ Major KeyのSub- dominant minor の借用和音としてしばし使われる場合があります。

→ Passing Diminished へすすむ